Этимология названия и история заселения реки

Первые люди появились на берегах Вятки в незапамятные времена – около 50 тысяч лет назад. Ученые находят стоянки эпохи мезолита, неолита, бронзового и железного веков.

О жизни в VII в. до н. э. рассказывают артефакты, найденные при раскопках Наговицынского, Пижемского, Кривоборского городищ, отнесенных к ананьинской культуре. В те времена здесь жили тиссагеты – представители финно-угорских племен.

На пороге нашей эры по берегам реки обитали предки удмуртов, марийцев и коми. Они расселились по долине Вятки на востоке, западе и севере соответственно.

Интересный факт. По рассказам аборигенов, между домами под рекой Вяткой прорыты ходильники – подземные коридоры, по которым в прошлом люди свободно ходили друг другу, не переплывая реку.

Есть мнение, что название реке дало одно из удмуртских племен. Первоначально оно звучало как Ватка, а впоследствии изменилось. Но у этой версии много противников, которые утверждают, что в языках финно-угорской группы нет мягкого «в», а ударение традиционно ставится на последний слог. Значит, слово звучало бы как Ватка́.

В конце IX – начале XIII вв. на берегах реки стали селиться русские. Их городища: Орловское, Котельничское, Хлыновское, Ковровское, Никулицкое – располагались между Котельничем и Слободским. Этот факт доказывает самую стройную гипотезу происхождения названия.

Приверженцы теории утверждают, что слово «Вятка» образовалось от древнерусского «вя́че», что означает «большая». Имя дано в противоположность реке Молома, что переводится как «меньшая». Считается, что пройдя по мелководным притокам, новгородцы увидели широкую реку, это была Вятка.

Некоторые топонимисты считают, что название созвучно слову «ветка» (сравните: ветка дерева или ответвление от чего-либо) и имеет тот же корень.

Гидроним

Существует две версии происхождения названия реки.

В первой версии название реки происходит от распространённого в Северо-Западной России гидронима шош: р. Шошка — бассейн реки Великой (Псковская обл.), р. Шоша — бассейн реки Шексны, р. Шоша — правый приток реки Волги (Тверская и Московская обл.). Гидронимы вотско-пермяцкого происхождения, оканчивающиеся на “ма“, занимают видное место в исторической географии бывшего Малмыжского уезда.

Согласно второй, название произошло от имени жены князя Болтуша которая по легенде бросилась в реку.

По преданиям, на месте Малмыжа, расположенного возле устья реки Шошмы, был марийский город — резиденция князей марийского Малмыжского княжества, подвластных Казани. Малмыж встретил русских покорителей в качестве укреплённого пункта. Свободолюбивые марийцы не хотели покоряться московскому государю. Вот и послал царь «брата своего» Даниила Адашего в 1553 на Вятку дабы «стояти по Каме и по Вятке». Один из отрядов воеводы подошёл к Малмыжу. Между стрельцами и марийцами завязался бой, в котором пушечным ядром был убит марийский князь Болтуш, после чего Малмыж был взят.

Князь Болтуш был похоронен своими товарищами на близлежащей горе, которая, впоследствии получила название «Болтушина гора». По преданию князь был погребён в боевых доспехах вместе со своими сокровищами, а его жена Шошма (марийское шошым переводится как «весна»), увидев смерть мужа, бросилась с горы в реку, которая потом стала называться её именем.

В течение почти трёх десятилетий боролся немногочисленный отряд стрельцов с иноплеменниками. Частые стычки с татарами и марийцами, в которых погибло немало русских, явились поводом для возведения в 1580 в Малмыже крепостных стен. После чего население его стало увеличиваться за счёт самого разнообразного люда — московской администрации, поселенцев из Казани, Нижнего Новгорода, а позднее — из Вятки и Перми.

Судоходность

С давних времен Вятка вместе с притоками составляла важный водный путь из центра России до Урала.

В XIX в. владельцы судов с большой осадкой долгое время не интересовались Вяткой. Только в 1855 г. с Камы пришел первый пароход.

В 1858 г. на Вятке появились буксиры. Это позволило открыть постоянное движение по реке. В 1874 г. начали перевозить пассажиров.

К началу XX в. действовало уже несколько пароходств, организующих постоянные рейсы по Вятке, Каме и Волге, в том числе в Москву и Казань. В 1902 г. владельцы объединили предприятия, организовав Товарищество Вятско-Волжского Пароходства, в составе которого входили баржи, буксирные и пассажирские суда с различным водоизмещением.

На углубление русла денег не было, министерство путей сообщения уделяло внимание развитию сети железных дорог, поэтому путешествие по Вятке было неудобным. Чтобы добраться из одного города в другой, люди пересаживались с комфортабельного американского парохода на однопалубный

Судно долго ждало своей очереди, чтобы пройти по плесам, где было организовано реверсивное движение

Чтобы добраться из одного города в другой, люди пересаживались с комфортабельного американского парохода на однопалубный. Судно долго ждало своей очереди, чтобы пройти по плесам, где было организовано реверсивное движение.

В советское время Вятка была судоходна от города Слободского. По ней сплавляли лес, везли товары: каменную соль и зерно. На побережье строились предприятия, продукцию которых также транспортировали по воде.

Несмотря на ежегодные работы по очистке и углублению русла, постепенно вырубка лесов, осушение болот и размывание берегов привело к обмелению реки. Перестройка и последующие реформы привели к разорению заводов и фабрик. Сплавлять лес тоже стало невыгодно. Судоходство на Вятке прекратилось.

Хотя река как транспортная магистраль в настоящем не востребована, она остается судоходной. Навигация возможна с апреля по октябрь. Во время разливов, в основном весной и осенью, когда глубина увеличивается на 3,5-5,5 метров, можно добраться до села Кирс.

С 2011 года в мае, во время половодья, по Вятке курсирует туристический теплоход «Василий Чапаев». В столице региона устраивают водные прогулки на небольших судах.

Администрация области планирует возобновить полноценную навигацию и работу пристаней в Слободском, Кирове, Котельниче, Советске и Вятских Полянах.

География

Длина реки 105 км, площадь бассейна 1880 км².

Река Шошма начинается с маленького родника у бывшего посёлка Надежда республики Марий-Эл. По историческим данным в 1600-х годах она называлась Томмой. По территории Марий-Эл ручей протекает на протяжении 7,7 км, и дальше течёт возле села Новый Ашит по Арскому району Татарстана.

Протекает по сравнительно возвышенной равнине с типично равнинно-эрозионным характером рельефа. Долина реки прорезана многочисленными глубокими и узкими оврагами, на дне которых встречаются многочисленные ключи. Ширина реки в среднем течении 20-30 метров, перед городом Малмыж — 40 метров, близ устья — 60 метров.

На реке расположены райцентры Балтаси (в среднем течении) и город Малмыж (возле устья).

Притоки

В реку впадает 44 притока. Основные притоки (место впадения от устья):

- 2,5 км: река Ирюк (лв)

- 20 км: река Кугуборка (лв)

- 26 км: река Арборка (лв)

- 43 км: река Кушкет (Ташлык) (лв)

- 60 км: река Норма (пр)

- 77 км: река Шубан (лв)

- 78 км: река Хотня (пр)

- 87 км: река Сарда (лв)

- 91 км: река Нуса (лв)

Культура

Фотограф Шакиров Р.Н. Фрагмент экспозиции историко-энографического музея «Казан арты». 2016

Архив Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ

В сфере культуры в Арском районе в настоящее время работают: 78 домов культуры и клубов, 57 библиотек.

Функционируют 8 музеев:

- Музейный комплекс Г.Тукая (с. Новый Кырлай),

- Историкоэтнографический музей «Казан арты» (г. Арск),

- Музей «Алифба» (г. Арск),

- Арский музей литературы и искусства,

- Музей Ш.Культяси (с. Культесь),

- Музей Г.Сафиуллина (с. Старый Кишит),

- Музей М.Магдеева (с. Губурчак),

- Музей Ш.Марджани (с. Ташкичу).

В районе функционирует множество различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 11 из них имеют звание «народный», являются призерами, дипломантами, лауреатами фестивалей и конкурсов различного уровня:

- при Арском доме культуры – вокальный ансамбль «Арча егетлэре» (создан в 1971 г., с 1979 г. народный, руководитель – Д.Г.Хайдарзянова), народный театр «Жидегэн чишмэ» (создан в 1953 г., с 1996 г. народный, руководитель – З.И.Сибгатуллин), вокальный ансамбль «Ляйсан» (создан в 1968 г., с 2001 г. народный, руководитель – З.З.Шайхутдинова), оркестр народных инструментов (создан в 1956 г., с 1967 г. народный, руководитель – Ф.М.Гасимов), вокальный ансамбль «Русская песня» (создан в 1972 г., с 1992 г. народный, руководитель – Ф.М.Батыршина); вокальный ансамбль «Яш йорэклэр» (создан в 2007 г., с 2017 г. народный, руководитель – Н.Г.Гарифуллина);

- при Кшкарском доме культуры – народный театр «Нур» (создан в 1960 г., с 2017 г. народный, руководитель – Л.З.Шафигуллина);

- при Староашитском доме культуры – театр «Саяра» (создан в 1949 г., с 1989 г. народный, руководитель – Ф.Р.Фаттрахманов);

- при Сикертанском доме культуры – театр «Сердэш» (создан в 1983 г., с 2014 г. народный, руководитель – Р.Б.Салихова);

- при Шуринском сельском клубе – фольклорный коллектив «Чордашлар» (создан в 2009 г., с 2017 г. народный, руководитель – К.М.Хусаинова);

- при Шурабашском доме культуры – марийский фольклорный ансамбль «Шишор» (создан в 1956 г., с 1991 г. народный, руководитель – О.И.Антипова).

Функционируют 80 мечетей, 9 церквей.

На территории района выявлено более 50 археологических памятников, относящихся в основном к золотоордынскому периоду Волжской Булгарии и Казанского ханства.

С 1930 г. издается районная газета «Арча хәбәрләре» – «Арский вестник» на татарском и русском языках. Первоначальное название «Колхозга» («Крепим колхозы»), с 1937 г. – «Удар колхоз», с 1940 г. – «Яңа тормыш» («Новая жизнь»), с 1962 г. – «Коммунизмга» («К коммунизму»), с 1991 г. – современное название.

С 2003 г. работает телерадиокомпания «Арча». С 2008 г. при Арском дворце школьников действует детская телестудия «Нур».

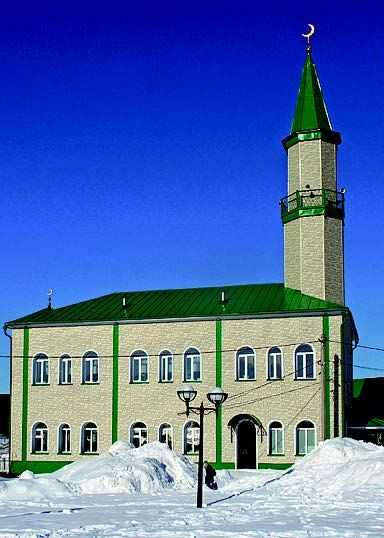

Фотограф Шакиров Р.Н. Центральная мечеть. 2016

Архив Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ

definition — КИЛЬМЕЗЬ РЕКА

of Wikipedia

Advertizing ▼

Wikipedia

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: ,

| Кильмезь | |

|---|---|

| Характеристика | |

| Длина | 270 км |

| Площадь бассейна | 17 525 км² |

| Расход воды | 84,6 м³/с |

| Водоток | |

| Исток | Верхнекамская возвышенность |

| Устье | река Вятка |

| Расположение | |

| Протекает по территории | Удмуртии, Кировской области |

Кильме́зь — река в Европейской части России, второй по длине приток реки Вятки. Название реки, по-видимому, можно связать с названием удмуртского племенного объединения «калмез» или с марийским словом «кылмыш» — замёрзло, т.е замерзающая река.

Длина — 270 км. Основная часть её бассейна (195 км) находится в Удмуртии. В Кировской области расположено лишь нижнее течение реки (от устья Валы). Общая площадь бассейна — 17 525 км², из них 10 600 км² находится на территории Кировской области.

Начинается на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии. Течёт в западном направлении, принимает справа и слева много притоков. Наиболее значительные из правых притоков — Лумпун (верхнее течение, 69 км из 156 км всей длины), Лобань (169 км), Кульма (60 км), из левых — устьевой участок р. Вала.

Кильмезь и её правые притоки протекают по лесистой низменной равнине (высота 100—200 м), сложенной водноледниковыми, преимущественно песчанными отложениями. Левобережная часть бассейна — это приподнятая и рассечённая равнина — западное продолжение Прикамской возвышенности с высотами 150—170 мметров. Поэтому долина имеет левый берег крутой, а правый — пологий. На правом берегу прослеживаются три террасы: пойменная высотой 4—5 м, первая надпойменная — 8 м и вторая надпойменная — 20—25 м. Долина Кильмези слабоврезанная, но сравнительно широкая.

Ширина русла в нижнем течении до 100 м, глубина от 0,5 м до 2 м. Скорость течения в межень 0,5—1 м/с. В русле имеются острова, песчаные косы. Уклон реки в нижнем течении 0,0003, в верхнем — 0,0006. Как типичная равнинная река, Кильмезь имеет извилистое русло. В период половодья в некотоых местах она иногда спрямляет его, образуя многочисленные старичные озёра. Половодье начинается 8 апреля (средняя дата), кончается 29 мая и, таким образом, оно продолжается 52 дня. Средний уровень весной 696 см, в летне-осенний период 296 см, зимой — 313 см. Самый высокий за период наблюдения (пост у д. Вичмарь) был 6 мая 1979 года — 900 см. Кильмезь замерзает 8 ноября (средний срок), освобождается ото льда 19 апреля. Средний годовой расход — 84,6 м³/с — соответствует модулю стока 5 л/с с 1 км².

Правобережная часть бассейна покрыта лесами. По реке ведётся сплав на протяжении 74 км от устья.

| Это незавершённая статья о Кирове или Кировской области. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |

| Это незавершённая статья по географии Удмуртии. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |

Сплав и рыбалка

Вятка снабжает водой близлежащие поселения, она обеспечивает промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Несмотря на загрязнение вредными химическими веществами и обмеление, она привлекает множество отдыхающих.

Любители природы путешествуют с палатками, сплавляются на лодках и байдарках, исследуют берега, пещеры, гроты, любуются дремучими лесами, дышат ароматом разнотравья.

Сплав на плоту 2020 (1часть) Неделя на реке Вятка.120 км на плоту.Как собрать плот с мотором. DIY.

Река полна рыбы. Рыбаки добывают щуку, судака, стерлядь, густеру, леща, окуня, карася, налима, чехонь, ерша. Там, где находится исток реки Вятка, водится плотва, елец, сопа, пескарь, шиповка, подкаменщик, уклея, сом, подуст, берш, сазан.

Ниже – бычок, серебряный карась, быстрянка. Ближе к устью много раков. Долина реки богата небольшими озерами и старицами, где встречаются красноперка, вьюн, верховка, золотой карась, гольян, карп, пелядь, толстолобик и белый амур.

Ловля дикой СТЕРЛЯДИ перемётом на р.Вятка.

Владимир Привет! Меня зовут Владимир. Я закончил Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. В свободное время веду блог, в котором рассказываю о водных объектах нашей планеты, увлекаюсь охотой, рыбалкой и сплавом по рекам. Присоединяйтесь! Пишите комментарии, задавайте вопросы.

Флора и фауна

Природа на берегах Вятки красива и разнообразна. С пологих склонов, с невысоких горных гряд, в которых образовались многочисленные пещеры, стекают речки, устремляются вниз водопады. Болота сменяются дремучими лесами: лиственными или сосновыми и пихтово-еловыми, характерными для тайги.

Ближе к югу появляются дубы, клены, вязы, липы. Подлесок составляют кусты жимолости, шиповника, рябины, сирени, крушины, можжевельника, лещины. Нижний уровень заполняют ягодники: черника, голубика, брусника, клюква, толокнянка. В долине реки встречается более 40 видов кустарников и деревьев.

Под сводами леса обитают лоси, зайцы, волки, енотовидные собаки, росомахи, рыси, лисы, куницы, кабаны, бобры, белки, горностаи, норки, хорьки, барсуки и медведи.

Из птиц встречаются тетерева, кукушки, дятлы, глухари, рябчики, вальдшнепы, цапли, серые журавли. Возле воды в большом количестве гнездятся водоплавающие птицы: гуси, утки.

На заливных лугах можно встретить до 1100 наименований различных растений. Среди них есть исчезающие виды, например: лекарственная и волжская валериана, сибирский ирис, дубравная ветреница, плауны, камышовый хвощ, надрезной ладьян, вероника крапиволистная, вика гороховидная, чина Гмелина, европейская купальница, сибирский книжник, кувшинка.

На просторах, приближенных по характеристикам к тайге, живут занесенные в Красную книгу северные олени. Кроме них, в области еще 18 видов исчезающих животных, в том числе лесная соня, сибирский углозуб, русская выхухоль, черный аист, черная и краснозобая казарка, филин, беркут, выпь, пискулька, луток, белолобый гусь, минога, европейский хариус и редчайшие орлан белохвост и скопа.

Ради сохранения природы края организовано более 200 заповедников. Один из самых значимых — «Нургуш» — расположен в Котельническом районе. Его территория площадью 23,5 га включает 50 озер и 5 рек, здесь растут 550 разновидностей растений, 87 видов мха, около 100 видов водорослей и лишайников. В заповеднике живут 50 видов млекопитающих, почти 200 видов птиц, 30 видов рыб, 2430 видов беспозвоночных.

По охраняемой зоне можно погулять вместе с экскурсоводом. Для туристов открыты маршруты «Заповедный мотив» и «По заповедным тропам».

Притоки

85 притоков впадает в реку Вятка.

Слева присоединяются четыре крупных реки.

Чепца – самый длинный приток – растянулась на 501 км. Она сливается с Вяткой у города Кирово-Чепецка на расстоянии 738 км от устья. Извилистая, полноводная, спокойная (уклон 0,1 м/км), Чепца популярна среди любителей сплавов. Ее питают тающий снег и около 60 притоков.

Ниже места впадения реки Лозы на берегах Чепцы сохранились руины Октябрьской ГЭС, снабжавшей электричеством окрестные поселения и колхозы. Построили ее местные рабочие, почти не используя технику.

Позже, когда появились более экономичные источники электроэнергии, станцию закрыли. Ее развалины превратились в достопримечательность, популярную у туристов-байдарочников и рыбаков.

Приток – Кильмезь. Он присоединяется к Вятке за 222 км от устья. Кильмезь питают около 30 притоков. Эта равнинная река длиной 270 км течет между пологим правым и высоким холмистым левым берегами, которые покрыты густыми хвойными и смешанными лесами. Вода чистая, в ней обитает много рыбы.

Реки Быстрица и Воя (с ударением на первый слог) спокойны по характеру. Протяженность речек составляет 174 и 166 км.

Справа в Вятку впадают восемь крупных рек.

Молома – второй по длине приток. Она протянулась на 419 км. Протекает с северо-западного края Кировской области на юго-восток до города Котельнич.

Первые километры русло такое узкое, что деревья, растущие по берегам, касаются кронами друг друга. Потом оно постепенно расширяется до 200 м.

На Моломе почти нет поселений, но до сих пор сохранились мельницы, кое-где встречаются язы – запруды для ловли рыбы. Ближе к устью сооружена запань – плавучая инженерная конструкция, которая используется при сплаве леса.

За семь километров от устья реки расположены Шабалинское и Ковровское городища. Эти архитектурные памятники ученые датируют XIV-XVII вв.

Река Кобра имя получила вовсе не в честь ядовитой змеи, хотя извилистое русло длиной 324 км может дать повод к подобным ассоциациям.

В древнерусском языке слово «кобра» означало «сложенные пригоршней ладони», а «кобриться» – «прятаться, жить обособленно, нелюдимо». Считают, что название пошло от острова, расположенного в месте слияния двух рукавов, до которого трудно добраться.

Следующий по величине правый приток – Пижма длиной 305 км. На ее берегах найдены следы древних захоронений – могильники Еманавеский и Покстинский, которые относятся к XII – XIV вв.

Раньше река была судоходна, а сейчас обмелела настолько, что по ней запретили проход даже маломерных судов. Исключение составляет водный транспорт, принадлежащий государственным органам.

Однако этот факт не мешает байдарочникам сплавляться по Пижме. Туристов не смущают трудности маршрута, ведь путь по воде примерно равен расстоянию, которое нужно преодолеть по берегу.

Длина реки Летки составляет 260 км. Она впадает в Вятку в 804 км от устья. На берегах когда-то работал леспромхоз, по воде сплавляли лес.

Белая Холуница и Великая примерно одинаковы – чуть больше 160 км.

Шошма длиной в 105 км протекает по Татарстану и Кировской области. Она считается памятником природы республики Татарстан.

Буй замыкает список крупных притоков. Его протяженность 92 км.

Населенные пункты

Люди издавна селились в бассейне Вятки. На берегах реки расположены несколько крупных городов Кировской области:

Древний город Слободской известен с конца XV в., хотя археологи утверждают, что основан он гораздо раньше, в XIII в. Экономический расцвет города пришелся на XVII в., когда мимо проложили Большой Сибирский (Московский) тракт.

Кирово-Чепецк основан в 1935 году на месте села Усть-Чепецкое, возле Кировской ТЭС, которую построили, потому что вокруг обнаружили богатые запасы торфа.

Позже здесь открыли химический завод, который участвовал в создании атомной бомбы. Сейчас городские вредные производства включены в перечень потенциально-опасных объектов области, за их работой тщательно следят, сбросы контролируют.

В Кирово-Чепецке сохранились народные промыслы – плетение из ивового прута и ленты.

Крупнейший населенный пункт, через который протекает река Вятка, – город Киров. В нем живет около полумиллиона человек.

За историю существования город несколько раз переименовывали. Первоначально он назывался так же, как и река Вятка.

Основанная в 1181 году, Вятка быстро стала военным и торговым центром близлежащих земель. В середине XV в. здесь построили кремль, который получил имя Хлынов в честь речки Хлыновки, протекающей рядом. Так же стали называть и город. Историческое имя вернула Екатерина II.

В 1934 году по решению президиума ВЦИК Вятку переименовали в Киров в честь убитого революционера Сергея Мироновича Кирова. Это название город носит до сих пор.

Киров славится знаменитой глиняной дымковской игрушкой, которую выпускают в слободе Дымково.

Скромный городок Орлов известен региональным турниром по шахматам и нардам.

Котельнич входит в список малых исторических городов России. Он известен с конца XII в. как важнейший торговый и транспортный центр. Недалеко от Котельнича раскопали древние городища, возникшие во II в. до н. э. и X–XIII вв. н. э.

Здесь же, на берегах Вятки, нашли останки уникальных позвоночных животных палеозойской эры: бегающей ящерицы, ящера дицинодонта, дельтавятия и вяткозухуса, названных в честь реки. С экспонатами можно ознакомиться в местном музее.

Советск до революции именовался Кукаркой. Известность городу принесли кустарные изделия: прекрасное кружево, что плетется на коклюшках, и качественные валенки.

Вятские Поляны до середины XVI в. принадлежали Казанскому ханству и носили название Ошторма-Бодья. Позже поселение перешло под власть Вятского Успенского монастыря.

В 13 км от Вятских Полян расположен промышленный город Сосновка. Существует легенда, что основали поселение беглые каторжники, которым приглянулся тихий уголок природы. В городе есть верфь, обслуживающая местное судоходство.

В долине реки Вятки, на берегах ее притоков еще много населенных пунктов с богатой историей: Кирс, Уржум, Малмыж, Кукмор, Нолинск, Омутнинск и другие.

Рекомендуем к прочтению: реки Ульяновска.

Хозяйственное использование

Река имеет большое хозяйственное значение для данного региона, используется предприятиями сельского хозяйства.

Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 10 января 1978 г. № 25 и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 признана памятником природы регионального значения.

В долине реки в верховьях имеются значительные массивы хвойных лесов с преобладанием ели, которые имеют водоохранное значение, т.к. расположены на водораздельной территории.

Луговые угодья долины Шошмы и ее притоков нуждаются в мелиоративных мероприятиях.

В последние годы в реке уменьшились численность и количество видов рыб. Рыбы Шошмы питаются обитающими в воде мелкими рыбами, червяками, моллюсками и разными растениями. В прошлом веке здесь обитали сорожка, пескарь, вьюн, щука, сазан, карп, ерш, окунь, линь, налим. Сейчас из них исчезли линь и налим.

В прибрежной полосе растет много лекарственных растений: мать-и-мачеха, пижма, подорожник, ромашка, полынь и другие.

В 1992 году в Шошму были завезены две пары бобров. Изобилие ивовых кустов позволило им быстро акклиматизироваться, и их численность быстро увеличилась. Большое разнообразие видов и обилие растений привело также к увеличению численности ондатры. Раньше в пойме Шошмы обитала норка европейская; на сегодняшний день относительное спокойствие в этих местах позволило прижиться и норке американской. В последние годы в прибрежной зоне стала появляться и енотовидная собака, которая здесь питается лягушками.

История

До 1920 г. территория относилась к Казанскому уезду Казанской губернии, в 1920–1930 гг. – к Арскому кантону ТАССР.

Арский кантон образован в 1920 г. на базе 20 волостей бывшего Казанского уезда как Казанский кантон, позднее в его состав вошли 2 волости Красно-Кокшайского (бывшего Царёвококшайского) уезда и 7 волостей Малмыжского уезда. В конце 1920 г. был преобразован в Арский кантон.

В 1927 г. из Воскресенской, Ильинской, Столбищенской волостей и ряда населенных пунктов Калининской и Менделинской волостей был образован Казанский (Воскресенский) район.

Площадь кантона в 1926 г. составляла 8007 кв. км (в 1928 г. – 7 516 кв. км).

Численность населения – 37 4725 человек (из них 59,2% – татары, 37,5% – русские, 2,7% – удмурты; городского населения – 5655 человек, сельского – 369070 человек); количество населенных пунктов – 815; 15 волостей (1929 г.): Арборская, Атнинская, Арская, Балтасинская, Дубъязская, Калининская, Кишитская, Кулле-Киминская, Мамсинская, Менделинская, Пестречинская, Пановская, Тукаевская, Тюлячинская, Чурилинская.

На момент образования в Арский район входили 63 сельских совета, 113 населенных пунктов, в которых проживали 64 136 человек (из них татар – 48799, русских – 15312, прочих – 25). Границы и административное деление района неоднократно менялись.

В 1940 г. площадь Арского района составляла 1087 кв. км, численность населения – 54,3 тыс. человек, число сельских советов – 34, населенных пунктов – 112.

19 февраля 1944 г. часть Арского района отошла к вновь образованному Чурилинскому району (центр – село Новое Чурилино; в 1956 г. район занимал площадь 625,8 кв. км, состоял из поселкового, 14 сельских советов и 56 населённых пунктов). После ликвидации Чурилинского района 14 мая 1956 г. территория была возвращена в Арский район.

В 1960 г. площадь района составляла 1095,5 кв. км, в него входили поселковый совет, 16 сельских советов, 111 населенных пунктов.

В результате укрупнения административных единиц ТАССР 1 февраля 1963 г. к Арский район были присоединены Балтасинский, Тукаевский, часть Высокогорского районов. Площадь района составила 3681 кв. км, численность населения – 120,2 тыс. человек, количество сельских советов – 54, населенных пунктов – 296.

В результате изменения административно-территориального деления ТАССР 12 января 1965 г. территория района уменьшилась до 2527 кв. км, численность населения – до 87,2 тыс. человек, количество сельских советов – до 38, населенных пунктов – до 208.

25 октября 1990 г. из состава Арского района был выделен Атнинский район.

На 2015 г. площадь Арского района составляла 1843,7 кв. км, численность населения – 52274 человек, в т.ч. городское население – 19 681 человек, сельское – 32 593 человек (средняя плотность населения – 27 человек на кв. км).

Национальный состав населения: 92,2% – татары, 6,6% – русские, 1,2% – представители других национальностей.

Известные уроженцы района

Арский район является родиной

- великого татарского поэта Г.Тукая;

- педагогов и просветителей Ш.Культяси, А.Курсави, Ш.Кшкари, Юнуса бин Иваная альБулгари;

- Героев Советского Союза В.Ф.Ежкова, Г.С.Салихова, Н.С.Сафина, Г.Б.Сафиуллина, Л.М.Соколова;

- Героев Социалистического Труда Г.А.Асхадуллина, Д.Х.Галимовой, Ш.С.Сагдуллина, М.Б.Хастиева;

- деятелей науки и культуры Р.А.Асрутдиновой, Ш.С.Ахметзянова, С.Ю.Ахметзяновой, Ф.Г.Ахметова, Г.А.Ахунова, Х.Г.Бадиги, В.В.Байрамова, Ф.Д.Байрамова, У.Ф.Бакирова, Н.С.Барышева, Г.Б.Баширова, Ф.К.Баширова, Ф.И.Бикмуратовой, Р.У.Бикташева, Д.Н.Валеева, Р.Ш.Валиева, Д.Б.Вафина, И.Х.Гайнутдинова, А.М.Галеева, А.К.Галиева, Ф.А.Галиева, И.Х.Галиуллина, Г.Г.Гатауллина, Х.Г.Гизатуллина, А.А.Гильманова, Д.Ш.Гиниятова, Ф.Х.Ермакова, Р.Р.Закирова, Ф.Ф.Замалиевой, В.С.Изотова, Г.Г.Камала, Г.А.Кашафутдинова, М.С.Магдеева, Т.М.Магсумова, М.М.Маликова, М.Галяу, Ф.М.Миннуллина, Р.В.Мубаракшина, Ф.Н.Мусагитова, Ф.Г.Мухаметзяновой, Г.Г.Насибуллина, М.Н.Нугмана, В.В.Нуриева, Г.С.Нуриева, Г.Р.Руденко, А.Т.Сабирова, Р.Р.Салихова, Б.Н.Саляхова, Ф.Ф.Саттаровой, Г.Г.Сафина, Г.Г.Сафиуллиной, Р.М.Сибгатуллиной, Ф.С.Сибгатуллина, Н.А.Таждаровой, Г.Г.Татарова, И.Г.Терегулова, Р.Г.Тухватуллина, А.Х.Фазульзянова, А.Ф.Файзрахманова, Г.Л.Файзрахманова, Д.И.Файзрахманова, М.Н.Файзуллиной, Р.С.Файзуллиной, Ф.Р.Фаттрахманова, Х.Х.Хасанова, С.Х.Хисматуллина, Н.Х.Шакирова, Т.Н.Шигабиева, Р.Ю.Юнусова, Р.А.Юсупова, М.Г.Яруллина;

- государственных деятелей М.Г.Ахметова, И.А.Галимулина, А.А.Назирова, Б.П.Павлова, Л.Р.Сафина, Л.Н.Шафигуллина и др.

Среди известных уроженцев района (исчезнувших деревень): семья спортсменов Мадьяровых из д. Янгаул:

- Фарид А.Мадьяров (р. 1944) – мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России;

- Фарих А. Мадьяров (р. 1946) – мастер спорта СССР по борьбе самбо;

- Рашид А. Мадьяров (р. 1949) – мастер спорта СССР по борьбе самбо;

- Рафик А. Мадьяров (р. 1953) – мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса, судья международной категории;

- Нафик А.Мадьяров (р. 1956) – мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса;

Накип А. Мадьяров (1959–1988) – мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса (все – призёры многочисленных соревнований).

С 1991 г. в Казани проводится всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова.