Известные уроженцы села

- Миронов Павел Миронович — ученый-математик, выпускник Симбирской чувашской школы, инспектор народных училищ Уфимской губернии, лауреат премии Французской Академии наук, автор около 30 учебников, книг.

- Прокопьев Константин Прокопьевич — этнограф, архиепископ Курганский, выпускник Казанской духовной семинарии, автор нескольких книг по народным обычаям.

- Архипов Дмитрий Семёнович — художник, доцент Московского педагогического института.

- Николаева Александра Васильевна — заслуженный учитель Чувашской Республики, кавалер ордена Ленина.

- Быков Петр Сергеевич — врач, краевед, оставивший для односельчан книгу в машинописном варианте о родном селе — «Жизнь есть жизнь».

- Егоров Николай Иванович — депутат Верховного Совета ТАССР, заслуженный агроном РСФСР и ТАССР.

- Егоров Виктор Никифорович — заслуженный зоотехник РСФСР и ТАССР, второй секретарь Высокогорского района ТАССР, заведующий отделом Татсофпрофа.

- Головин Пётр Петрович — народный учитель СССР, кандидат педагогических наук.

- Калаков Николай Ильич — профессор Российской академии государственной службы, академик, доктор педагогических наук, полковник.

- Головин Александр Фёдорович — кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации.

- Ларионова Мария Сергеевна — доярка, кавалер ордена Ленина, депутат Верховного Совета ТАССР.

- Бахтин Сергей Иванович — заслуженный штурман СССР.

- Мулеев Николай Никифорович — заслуженный механизатор ТАССР, кавалер ордена Дружбы народов.

- Шуркин Владимир Петрович — заслуженный механизатор ТАССР.

- Мискин Николай Михайлович — заслуженный агроном ТАССР.

- Утеев Фёдор Николаевич — комплексный бригадир, кавалер ордена Октябрьской революции.

- Пастухова Валентина Николаевна — свинарка, кавалер ордена Октябрьской революции.

- Амосов Николай Александрович — начальник Дрожжановского районного объединения «Сельхозхимия».

- Андреев Иван Васильевич — комплексный бригадир, депутат Верховного Совета ТАССР.

- Казаков Николай Александрович — член союза писателей Чувашской Республики, член Союза журналистов России. Председатель Союз чувашских краеведов Ульяновской области.

- Карсаков Геннадий Николаевич — член Союза журналистов Республики Татарстан.

- Ларионов Николай Николаевич — чувашский поэт, прозаик, публицист, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

- Шуркин Александр Иванович — кавалер ордена Мужества (посмертно).

Патрин Юрий Федорович — кавалер ордена Мужества.

Годунов Андрей Владимирович — кавалер ордена Мужества, Знака Отличия Святого Георгия-Георгиевский Крест 4-ой степени (посмертно).

Экономика

Современное состояние

Географическое положение Черемшанского района определяет основные отрасли его специализации — сельское хозяйство и нефтяную промышленность. Здесь действуют девять нефтедобывающих компаний, в числе которых «Татнефть», «Булгарнефть», «Гриц», «Охтин-Ойл», «Шешмойл», «Геотех», «Иделойл», «Татойлгаз» и «Татнефтепром». По данным Министерства экономики республики, на нефтяной сектор приходится около 60 % структуры экономики района.

Ведущие сферы сельского хозяйства — растениеводство и молочное животноводство. В регионе выращивают яровую и озимую пшеницу, рожь, ячмень, овёс, гречиху, подсолнечник, рапс, сахарную свёклу, картофель, овощи и другие культуры. В 2019-м объём мясного производства района почти удвоился по сравнению с предыдущим годом и составил 1508 тонн. На 2020 год на территории Черемшанского района работают 9 обществ с ограниченной ответственностью, 42 крестьянско-фермерских хозяйства, 5 сельскохозяйственных кооперативов. Среди наиболее крупных компаний «Био-Агро», «Черемшанагро», «Ильхан», «Аккиреево» и «Сульча», крупнейшие фермерские хозяйства — Тепсуркаев В. А. и Серендеев Н. И.. По данным 2019 года, в районе действовало 400 субъектов предпринимательство, в 2016 году их было порядка 350.

Инвестиционный потенциал

В 1980-е годы репчатый лук считался черемшанским «брендом» и символом сельскохозяйственного производства района. Здесь существовало выражение «луковые деньги» — сезонная выручка за лук позволяла семьям купить дефицитные товары. Экономисты с долей шутки отмечают, что при удачных инвестициях экологическое производство и упаковка лука вновь могли бы стать «брендом» края. В целом местное фермерское хозяйство также обладает высоким инвестиционным потенциалом, для реализации которого подготовлен проект агропромышленного парка с цехом, мясоперерабатывающим оборудованием и торговыми площадями.

В республиканском рейтинге социально-экономического развития за период с января по сентябрь 2020 года Черемшанский район занимаем десятое место. Согласно данным Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, основной капитал района по полному кругу хозяйствующих субъектов за первое полугодие 2020 года превысил 993 млн рублей, или 0,5 % от общего объёма инвестиций в республике. Наибольшие средства были направлены на добычу полезных ископаемых и обеспечение электроэнергией и газом. По оценке Федеральной службы госстатистики по Республике Татарстан, в 2019-м Черемшанский район привлёк более 1276 млн инвестиций (помимо бюджетных средств и малого бизнеса), что почти на 200 млн больше по сравнению с предыдущим годом.

Транспорт

Районный центр село Черемшан расположен в 251 км от Казани и в 26 км от ближайшей железнодорожной станции Шентала. С юга района на северо-запад проходит автодорога 16К-1267 Шентала — Черемшан — Новошешминск — Азеево (Р-239). С юго-запада на северо-восток проходит региональная автодорога 16К-0131 Нурлат — Кузайкино (Р-239). От райцентра на восток отходит автодорога 16К-1093 Черемшан — Лениногорск, следующая далее на Бугульму. Планируется, что через север района пройдёт участок строящейся автомагистрали «Европа — Западный Китай».

Туризм, отдых, сплав и рыбалка

Фидерная на Большом Черемшане Видеокарта уловистых мест России

Фидерная на Большом Черемшане Видеокарта уловистых мест России

Река Большой Черемшан подходит для туристов, предпочитающих проводить время в привычном климате, рыбаков, начинающих спортсменов-сплавщиков. Для последних разработаны одно- и двухдневные маршруты.

Сплав на байдарках по реке Большой Черемшан.

Сплав на байдарках по реке Большой Черемшан.

Больше информации о реках России и мира можно узнать на сайте oreke.ru Подписывайся!

Поездка в Дебри реки Большой Черемшан.

Поездка в Дебри реки Большой Черемшан.

Владимир Привет! Меня зовут Владимир. Я закончил Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. В свободное время веду блог, в котором рассказываю о водных объектах нашей планеты, увлекаюсь охотой, рыбалкой и сплавом по рекам. Присоединяйтесь! Пишите комментарии, задавайте вопросы.

Владимир Привет! Меня зовут Владимир. Я закончил Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. В свободное время веду блог, в котором рассказываю о водных объектах нашей планеты, увлекаюсь охотой, рыбалкой и сплавом по рекам. Присоединяйтесь! Пишите комментарии, задавайте вопросы.

Культура: Состоялась презентация книги о родном селе «Наше село – Новое Ильмово»

Добавить объявлениеОбъявления

Куплю куплю невостребованную кабельно-проводниковую продукцию. возможен выезд и осмотр…

Знакомства Мужчина 49 лет (172-61) желает познакомиться с женщиной от 40 до 55 лет для серь…

Работа Требуются грузчики на склады в Московскую область ставка 2200 рублей за смену с …

Ольга Даранова 19.04.2022 18:34 | 494 просмотров

Культура

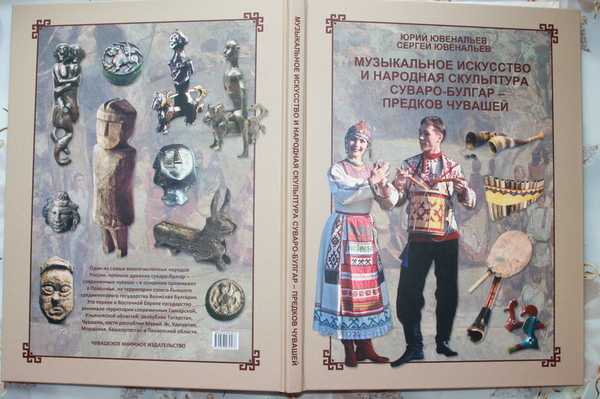

12 апреля 2022 года в Научной библиотеке-Дворце книги г.Ульяновска состоялась презентация новой книги чувашского писателя Николая Ларионова «Наше село – Новое Ильмово». Это его 15-ая книга.

Николай Ларионов – человек очень деятельный и коммуникабельный. Он пишет и ведёт репортажи о своих земляках, о людях, которые ему дороги, которых он знает, уважает и хочет, чтобы о них знали и другие. Герои его книг – руководители промышленных предприятий, фермеры, работники сельского хозяйства, ветераны войн, литераторы, спортсмены и просто жители родного края

Во всех он находит свою отличительную особенность, индивидуальную ценность, которую важно заметить и донести до людей. И через всё его творчество проходит красная нить – гордость за свой край, свою национальную культуру, большую и малую родину и человека

Поздравить писателя пришли коллеги из чувашского культурного центра «Ниме», чувашские краеведы, земляки, односельчане, родственники и друзья. Вечер подготовила и провела учёный секретарь библиотеки, председатель Ульяновской региональной организации Союза писателей России, он прошёл на высокой ноте дружбы, общения, творчества, светлой радости. Поздравили писателя с его новой книгой Казаков Николай Александрович, председатель Союза чувашских краеведов Ульяновской области; Мадюков Герман Дмитриевич, председатель чувашского культурного общества «Ниме»; Егорова Роза Михайловна и Кузьмин Дмитрий Васильевич, члены чувашского культурного общества «Ниме»; солисты ансамбля «Сарнай»; Таранов Илья Александрович, член Союза писателей России; Патрин Юрий Федорович, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества; три двоюродных брата из Дрожжановского района Республики Татарстан — братья Халимовы; Ивандеев Николай Григорьевич, заслуженный фермер Ульяновской области; Ярухин Владимир Егорович; ветеран органов внутренних дел, автор нескольких краеведческих книг; Ольга Юрлова, заведующая библиотеки — филиала №17 «Содружество» МБУК «ЦБС» города Ульяновска и многие другие.

А член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин Ульяновской области Игнатьева-Тарават Валентина Николаевна из села Большое Нагаткино приехала со своим ансамблем «Надежда» с премьерой. Ансамбль впервые исполнил новую песню о родном доме на слова Н.Ларионова и музыку В.Тарават.

Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете в чувашской версии сайта!

См. также

Издана доработанное издание книги «Повествование о чувашах»2022, 01, 05

Вышла книга Владимира степанова о 10 великих войнах чуваш2022, 01, 26

Опубликована новая книга Петра Яккусен2022, 02, 11

Чувашская историада с суварскими мотивами2022, 02, 23

Скончался председатель УОЧНКА Олег Мустаев2022, 03, 14

География

Черемшанский муниципальный район находится на юго-западе Татарстана, там же граничит с Нурлатским районом, на западе — с Аксубаевским, с Новошешминским на северо-западе, Альметьевским на северо-востоке, Лениногорским на востоке, а на юге — с Самарской областью (Челно-Вершинский и Шенталинский районы). Общая площадь составляет 1364,3 км².

Водные ресурсы представлены притоком Камы Шешмой (приток Уртачирям), левым притоком Волги Большой Черемшан (притоки Большая Сульча, Иштуган, Чуркалей, Яурка). Умеренный климат региона отличается быстрым нарастанием тепла весной, но продолжительной и холодной зимой. Территория расположена в лесостепной зоне. Леса покрывают 26 % района, а большая часть территории приходится под распаханные земли. Здесь представлено характерное для юго-восточного Закамья разнообразие флоры и фауны — около 932 видов растений и 303 вида животных. Особо распространены слепушонки, сурки, рыжеватые суслики, тушканчики, мыши и другие степные грызуны. После интродукции 1934 года в Черемшанском районе очень распространилась американская норка. В местных лесах обитают рыси, волки, лисы и ласки. Из степной и лесной орнитофауны здесь представлены жаворонки, серые куропатки, рябчики, сороки, синицы и другие виды. Особо охраняемые природные зоны района занимают общую площадь 4 га. Имеются месторождения нефти и битума.

Селения вокруг Свияжска и земли для участников взятия Казани

Города-крепости строились в восточных и южных районах Поволжья. Так, в 1586 году «…на Уфе на Белой Воложке государь велел город поставить, что беглой из Сибири Кучюм царь, пришед в государеву отчину — в Казанский уезд — с башкиры, учел кочевать и ясак со государевых людей с башкирцев почел бы имати. И ныне государь на Уфе велел город поставити и людей своих в нем устроитн для оберегания Казанского уезда от башкирцев». В этом же году на Волге, при впадении в нее реки Самары, возникла крепость Самара. Военные люди, поселенные в городе, должны были охранять суда, проходившие по Волге в районе Самарской луки и защищать окраинные земли от вторжения степных кочевников.

В конце XVI века на самых южных окраинах Среднего Поволжья строятся еще два крупных города — Саратов (1590 г.) и Царицын (1589 г.). Они заселялись служилыми людьми, переведенными с семьями из Казани и других верховых городов. В Саратове, например, расположенном в то время на левом берегу Волги, был размещен гарнизон стрельцов в количестве 500—600 человек.

Кроме городов, возникали многочисленные починки, займища, сельца, деревни. Наиболее интенсивно заселяется северная часть Среднего Поволжья. Русские поселения появляются вокруг городов Свияжска, Казани, Чебоксар и других. После присоединения Казани земли в Свияжском уезде раздают стрельцам, казакам, боярским детям, в основном тем, кто принимал участие в боевых операциях. Население д. Утяково, например, хранит память о том, что первые поселенцы, давшие основание деревне, были те, кто принимал непосредственное участие во взятии Казани.

Писцовая книга второй половины XVI века говорит о многих русских селениях, расположенных вокруг Свияжска: «сельцо Исаково на горе», деревня Налетово, Комбарово, Медведево, Савино, Тихое плесо и другие ныне существующие селения.

Образование и культура

В 1918 г. в селе на базе земской школы открыта начальная школа, в 1934 г. преобразована в семилетнюю, в 1962 г. – в восьмилетнюю, в 1981 г. – в среднюю (построено новое здание).

В 1983 г. открыт краеведческий музей (около 600 экспонатов, посвященных истории села, культуре чувашского народа).

В селе действуют детский сад (с 2013 г. располагается в здании школы), дом культуры (в 2014 г. построено новое здание), библиотека (с 1981 г. в здании школы), фельдшерско-акушерский пункт (в здании школы), МФЦ (с 2014 г.).

При доме культуры функционируют вокальный коллектив «Калинушка» (с 1987 г.), чувашский фольклорный коллектив «Йельме» (с 1992 г.).

В селе сохранились памятники историко-культурного наследия: дом купца В.О.Вассиярова (построен в 1910 г.; в 1926 г. перепланирован и использовался под жилье, впоследствии – под избу-читальню и школу, в 1937–1973 гг. в нем располагался сельский Совет депутатов трудящихся, в 1946–1955 гг. – также библиотека), деревянная церковь великомученика Димитрия Солунского (построена в 1861 г., в 1918 г. закрыта, здание сохранилось в значительно перестроенном виде, в 1993 г. возвращено верующим).

Как князья ярославские, суздальские, черниговские, новгородские перевозили на Волгу своих крестьян

Обширные земли в Казанском крае раздавались правительством светским и духовным феодалам. По писцовым книгам XVI века видно, что значительная часть земель была раздана князьям ярославским, суздальским, черниговским, новгородским, которые и перевели на новые места своих крестьян.

В писцовой книге г. Казани и уезда говорится: «И всего в Казани новых жильцов боярин и воевода большой да 4 воеводы меньших, да князей и детей боярских 37 человек… поместья за ними в Казанском уезде 10 сел, да три сельца да 28 деревень…10 пустошей».

Аналогичную картину мы видим и в Свияжском уезде, где в числе землевладельческой аристократии значатся князья Ростовские, Стародубские, Ковровы и пр., «и всего в Свияжском новых свияжских жильцов боярин и большой воевода, да три воеводы меньших, да дьяк, князей и детей боярских 24 человека…». Далее следует перечисление сел, селец, деревень и пустошей, которые за ними числятся. Таким образом, первые помещики края, захватившие земли, были в основном представители родовой знати — князья и бояре.

История

Основано не позднее 1723 г. В дореволюционных источниках упоминается также как Новый Ильмовый Куст.

До 1860-х гг. жители относились к категории удельных (до 1797 г. – дворцовые) крестьян. Их основные занятия в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены столярный и портняжный промыслы.

В 1863 г. в селе открыта земская школа для мальчиков (размещалась в собственном здании), в 1897 г. – земская школа для девочек (размещалась в церковной караулке).

В начале ХХ в. здесь функционировали церковь, 2 школы (обучалось 47 мальчиков и 12 девочек), 27 торгово-промышленных заведений; базар по пятницам. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1740,4 десятин.

Часть населения проповедовала язычество.

«Полоняники»

Монастыри играли роль и военно-оборонительных сооружений, необходимых правительству как опора для борьбы с волновавшимся местным населением. Монастыри строились преимущественно в глубине лесов, наподобие крепостей со стенами и бойницами. Вокруг монастырей располагались их обширные земли, на которые они зазывали русских крестьян из различных областей, давая им льготы. В актах второй половины XVI века мы видим многочисленные записи на пожалование митрополиту Казанскому и Свияжскому многих земель на нагорной стороне Волги. Не довольствуясь этими огромными пожалованиями, духовенство требовало от правительства новых земель или же захватывало их без всякого разрешения.

Выходцы из монастырских вотчин строили новые починки, деревни, увеличивая число русских поселений в крае. Так, на правом, горном берегу Волги, против устья Казанки, в конце XVI века возникло село Верхний Услон, где обосновались выходцы из свияжского монастыря. Из села Услон, в свою очередь, выделились починки: Нижний Услон, Печищи, Куровской и др.

Население монастырских вотчин было разнообразным по своему составу. Рядом с пришлыми русскими и бывшими полоняниками, оставшимися жить после присоединения Казанского ханства в Среднем Поволжье, жили татары, чуваши, марийцы и другие народы. Они совместно обрабатывали землю, несли тяжелые трудовые повинности в пользу духовных феодалов. Так, в архиве министерства юстиции имеются данные, что земле, пожалованной архиепископу Гурию, находилось 30 дворов русских, 30 татарских и 33 чувашских. Писцовая книга г. Свияжска свидетельствует, что «в Свияжском уезде в татарских и чувашских селах и деревнях живут полоняники, а пашни свои полоняники пашут не в разделе с татарскими и чувашскими пашнями, а смесь пополам».

Общая информация

Река Большой Черемшан проходит по территории Ульяновской и Самарской области, а также захватывает часть республики Татарии.

Длина речки, как показывает карта, составляет 336 километров, из них почти половину Большой Черемшан течет по территории Татарской республики. Площадь бассейна составляет 11500 км2, так что река относится к средним водным объектам.

ЧЕРЕМШАН — верховья реки

ЧЕРЕМШАН — верховья реки

Еще в 70-ых годах прошлого столетия Большой Черемшан был судоходным, но сегодня из-за обильного обмеления пройти по водной артерии можно лишь на небольших лодках и катерах.

Ширина русла начинается от 8 метров в верховьях, участок реки Большой Черемшан в нижней части достигает 100 метров. На каменистых перекатах расстояние между берегами сужается до 5-10 метров.

Глубина водного потока тоже меняется, на плесах река углубляется на 2 метра, на перекатах глубина уменьшается до 50-70 см, в отдельных местах уровень воды увеличивается до 4-6 метров.

Речка Татарстана и Самарской области являетсялевым притоком Волги, куда впадает около Димитровграда. Первоначально устье реки находилось ниже, но строительство Куйбышевского водохранилища внесло коррективы в карты области, подняв уровень воды до текущих глубин.

Население

Этническая карта Аксубаевского, Новошемшинского и Черемшанского районовРелигиозная карта Аксубаевского, Новошемшинского и Черемшанского районов

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав района составляют Татары — 54 %, чуваши — 22,8 %, русские — 17,8 %, мордва — 4,2 %, представители других национальностей — 0,8 %.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 21 273 | 21 700 | 21 300 | 21 205 | 21 222 | 21 145 | 20 966 |

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| →20 966 | 20 361 | 20 320 | 20 223 | 20 065 | 19 939 | 19 746 |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||

| 19 628 | 19 370 | 19 150 | 18 921 | 18 371 |

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2005

2010

2015

2021

Исторические рубежи страны – памятники археологии XVI-XIX веков

К изучению Белгородской засечной черты как памятника археологии подходил кандидат исторических наук, генеральный директор археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин. Открытиями он поделился с участниками круглого стола в Академии наук Татарстана.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке

Фото предоставлено Институтом археологии им. Халикова АН РТ

«Белгородская черта – это фундаментальное сооружение, которое имело протяженность около 800 км от реки Челновая на территории современной Тамбовской области и заканчивалось на территории современной Украины. Здесь следует выделять поселенческие памятники (города-крепости и их посады) и полевые укрепления (станицы, сторожи, земляные валы. За последние годы под моим руководством поставлены на охрану и обследованы все города-крепости северо-восточного фаса – это территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей, в том числе полевые укрепления. Задача по постановке на охрану, а для этого сначала по определению их границ, оказалась нетривиальной. Особенно если речь о памятниках, которые занимают часть современных городов», – признался Голотвин.

Например, при исследовании города-крепости Усмань заложили шурф, а в нем обнаружился угол деревянной конструкции. В итоге взору ученых открылась восьмигранная угловая дубовая башня срубно-каркасной конструкции из двух периметров. Внутренний ее периметр достигает 7 метров, у постройки фундаментная траншея, а пространство между стенами укреплено суглинком, имеются водоотвод и система свай, которые придавали сооружению жесткость. Исследователи предположили, что это либо башня со следами крепостных стен, либо колодец, для чего и были сделаны водоотводы.

Взору ученых открылась восьмигранная угловая дубовая башня срубно-каркасной конструкции из двух периметров

Фото предоставлено Институтом археологии им. Халикова АН РТ

О памятниках фортификации пограничья Южного Средневолжья конца XVII – начала XVIII века рассказал профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени Королева Эдуард Дубман. Об изучении сибирских оборонительных линий с докладом выступил заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз Омского научного центра СО РАН Михаил Корусенко. О «пути» острогов Новосибирского Приобья от статуса объекта археологического наследия до достопримечательного места рассказал ведущий научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Бородовский. С особенностями формирования русского фортификационного комплекса юга Приенисейского края XVIII века участников круглого стола познакомил заведующий лабораторией гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета Сергей Скобелев.

За предстоящий археологический сезон, выразил надежду директор Института археологии имени Халикова Айрат Ситдиков, будет собран иллюстративный материал уже для второго тома издания о засечных линиях России «Линии роста». В него войдут главы об острогах, крепостях, засечных линиях рубежей России – Сибири и Дальнего Востока XVI–XIX веков, Приуралья, Амурского края.

География

Как видно на карте, речка Большой Черемшан начинается на Бугульминско-Белебеевской возвышенности неподалеку от села Клявлино, стекает по западному склону и стремится к Волге, проходя по территориям:

- Клявлинского.

- Кошкинского.

- Шанталинского.

- Челно-Вершинского районов Самарской области.

- Татарстана.

- Ульяновской области.

Исток, притоки и устье

На карте Большого Черемшана видно, что исток речки находится на северных отрогах Сокских яров. Истоком являют небольшие ручейки, не имеющие даже названия.

Притоками реки Большой Черемшан являются более 70 рек, из которых наиболее сильными являются:

- Большая Сульча.

- Тимерлек.

- Большой Авраль.

- Большая Тарханка.

- Толча.

- Бутарлей.

- Кармала.

- Аксумла.

- Аксумлинка.

Река является устьем Малого Черемшана.

Димитровград

Устье Большого Черемшана, где водосток достигает 36 метров м3 в секунду, находится около города Димитровоград. Здесь водный поток растворяется в Волге и течет к Каспийскому морю.

Населенные пункты

По берегам Большого Черемшана расположено более 30 населенных пунктов. Большинство из них видны на карте, но достопримечательностями ни один из них похвастаться не может.

Гидрология

Основную массу воды речка получает за счет природных осадков, дождей или снегов. При этом максимального потока река Большой Черемшан достигает в весенние и летние месяцы, после половодья.

Русло речки, как видно на карте, не пролегает ровной ниточкой, на всем протяжении Большой Черемшан извивается, меняет направление, огибает острова и песчаные косы, бурлит на перекатах. В воде часто встречаются коряги и поваленные деревья, так что во время водного путешествия приходится быть особенно внимательными.

Спокойное течение реки (0,1 метра в секунду) сменяется бурным потоком только на одном участке, около села Новочеремшанское. Здесь течение вальяжной речки увеличивается в 5 раз.

В начале ноября река покрывается толстым слоем льда, который начинает таять только в начале апреля.

Оба берега состоят из песка и украшены хвойными, лиственными, смешанными лесами.

Роль монастырей

В деле колонизации Среднего Поволжья огромную роль сыграли монастыри. В 1555 году в Казанском крае учреждается епархия. В ее состав вошла территория бывшего Казанского ханства, Вятская земля и Васильсурск. Назначенный во главе епархии архиепископ Гурий и многочисленный штат духовенства развернули большую миссионерскую деятельность по обращению нерусских народностей в православие. Христианизация проводилась неуклонно в течение второй половины XVI века и на всем протяжении XVII и XVIII веков. Царское правительство и церковь для этого применяли разные меры, начиная от уговоров, различных подачек и кончая жестокими притеснениями. Вначале Иван IV в специальном правительственном наказе рекомендовал: «Татар к себе приучати и приводити их любовию на крещение, а страхом их ко крещению никак не приводити». Однако в большинстве случаев применялись угрозы, а то и прямое насилие, что вызывало резкое сопротивление населения, его бегство в глухие окраинные районы Казанского края. Все же в результате миссионерской деятельности крещеными оказалось абсолютное большинство чувашей, мордвы и марийцев и небольшая часть татар. Достаточно сказать, что только за 12 лет (1741—1753) в Казанской и Нижнегородской губерниях было крещено около 210 тысяч чувашей.

Христианизация в некоторой степени способствовала смешению русских с местными народами. Это смешение осуществлялось посредством браков. Единоверие устраняло основную причину, препятствующую заключению браков русских с татарами, чувашами, мордвой.

Известные уроженцы

Среди известных уроженцев села:

- В.Н.Егоров (р. 1932) – ученый-зоотехник, заслуженный зоотехник ТАССР и РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета»;

- Н.И.Егоров (1911–?) – агроном, заслуженный агроном ТАССР и РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени (дважды);

- Н.А.Казаков (псевдоним Ильмовский) (р. 1959) – инженер лесного хозяйства, журналист, краевед, писательпублицист, член Союза журналистов и Союза писателей РФ, Союза чувашских писателей, заслуженный деятель чувашской национальной культуры, народный академик Чувашии, лауреат литературной премии им. А.Талвира;

- Н.И.Калаков (р. 1947) – военный инженер, ученый-педагог, полковник в отставке, доктор педагогических наук, профессор;

- Г.Н.Карсаков (р. 1956) – педагог, краевед, публицист, член Союза журналистов РФ, член Союза чувашских писателей РТ, народный академик Чувашии;

- Н.Н.Ларионов (р. 1961) – журналист, поэт, прозаик, член Союза писателей и Союза журналистов РФ, заслуженный деятель чувашской национальной культуры, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат литературной премии им. А.Талвира;

- П.М.Миронов (1861–1921) – математик, педагог, общественный деятель, статский советник, кавалер орденов Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й и 3-й степеней, Святого Станислава 2-й и 3-й степеней;

- К.П.Прокопьев (1872–1937) – этнограф, священнослужитель, педагог, член-сотрудник, пожизненный действительный член Общества археологии, истории и этнографии Казанского университета.