Придел — прежде всего алтарь, где совершаются богослужения

Рассмотрим более подробно, что такое придел, и что он содержит в себе. Прежде всего, это алтарь — главное место всего православного храма. Именно в алтаре совершается главное богослужение всей христианской церкви.

Слово алтарь происходит от латинских слов «alta» и «ara»: возвышенный жертвенник или жертвенник, находящийся на возвышении.

В алтарь разрешать заходить только мужчинам, женщинам туда вход воспрещен, потому что алтарь считается святым местом

Он действительно всегда находился на возвышении, по сравнению с остальной площадью храма. Почему так? Алтарь — это символ Престола Господня.

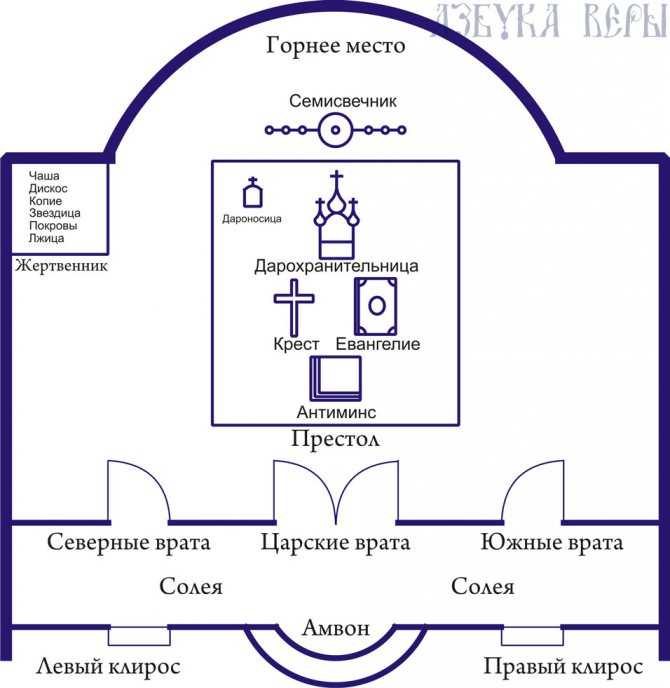

Алтарь состоит из следующих важных частей:

Престола — стола, который находится в центральной части алтаря. Именно здесь свершается Таинство Евхаристии, и прикасаться к этому столу могут только священники. Для мирян это — запрещено.

Нижний покров Престола называется катасаркой, верхний — индитией, что в переводе с греческого означает — «одеваю».

Покров, которым накрывают престол со всеми находящимися на нем священными предметами по окончании богослужения, называется пеленой.

На схеме можно рассмотреть, что находится в алтаре. Престол, где находится Антиминс, Крест, Евангелие и Дарохранительница

Жертвенник — четырехугольный стол, находящийся в северо-восточной части алтаря (слева от престола). Название свое получил от того, что на нем во время проскомидии хлеб в виде просфор и вино особым образом приготавливаются для Таинства Евхаристии.

На жертвеннике хранятся до употребления на литургии священные сосуды; он является священным местом, к которому позволяется прикасаться только священнослужителям;

Ризницы — особое место, располагающееся справа от престола, где в специальные одежды облачаются священнослужители.

В этой ризнице хранятся все богослужебные одежды священников, диаконов и иподиаконов, которые необходимы для проведения литургии.

Здесь также стоят все богослужебные книги, которые нужно во время проведения божественной литургии.

А вот в болгарских храмах, особенно в старинных церквях ризницей чаще всего становится самый обычный гардероб или даже простой стол.

Горнее место — части православного храма, которая располагается у центральной части восточной стены алтаря прямо против престола. Горнее место имеет древнее происхождение. В катакомбных криптах и капеллах на этом месте устраивалась кафедра (седалище) для епископа.

Под цифрой 1 изображено горнее место, на которое садится архиерей во время божественной литургии, под цифрой 2 – престол

Алтарь в храме невозможно не заметить, ведь прообраз Престола должен быть самым прекрасным. Его всегда стараются украшать и выделять.

Во время божественной литургии, священник то выходит из алтаря, то вновь заходит в него. Происходит так всю литургию.

Войти в алтарь могут лишь некоторые. Но именно там свершается подготовка к Таинству Евхаристии. И все же, каждый крещеный мужчина, хоть раз бывал в алтаре даже, если совсем не помнит этого.

Спасо-Преображенский собор

Рубрика: Ярославль

При пожаре 1502 г. многие постройки Свято-Преображенской монастырской обители были уничтожены огнем. Не устояло против огненной стихии и здание Спасо-Преображенского собора, которое было полностью демонтировано. Сохранился лишь фундамент – на нем в 1507-151г гг. возвели новое храмовое здание. Ход строительных работ значительно ускорило покровительство московского князя Василия Третьего, направившего в Ярославаль своих зодчих с тем, чтобы за образец при создании вновь возводимых построек ими была взята храмовая архитектура столичного Кремля. Ныне Спасо-Преображенский храм — старейший в Ярославле памятник православного зодчества, сохранившийся в первозданном виде.

В инженерном отношении собор является зданием четырехстолпного типа, возведенным на высоком подклете с четырьмя прямоугольными кирпичными столпами-опорами. Постройка увенчана тремя главами, которые представляют собой удлиненные световые барабаны с воздетыми на их верхние оконечности шлемовидными золочеными куполами. Основание каждого из барабанов окружено замкнутой цепью кокошников, имеющих относительно небольшие размерные параметры. Несколько выше кокошников главы по всей их окружности опоясаны аркатурно-колончатым декором. Наружные участки стен храмовых фасадов вершат сводчатые закомары без каких-либо декоративных изысков.

С северной и западной сторон собор окружен галереями. Наглядными свидетельствами высшей степени профессионализма зодчих можно считать совершенную кирпичную кладку, а также гармонию размерных параметров каждой из отдельных частей в общекомпозиционном контексте, в значительной мере обусловленную тем, что в ходе всех этапов строительного процесса была использована одна и та же мера длины – так называемая «маховая сажень».

Восточные фасады собора отличаются аскетической строгостью очертаний, что делает их целостность наиболее выразительной. Три высоких апсиды оснащены узкими оконными проемами в виде бойниц. В целом же внешний вид ансамбля способствует созданию образа классического храма в древнерусском стиле, отличающегося простотой и изяществом пропорций.

Контуры западного фасада имеют более сложную геометрию. Здесь на переднем плане в перспективе выдвинуто уже не трехглавие, а имеющая открытую аркаду двухэтажная галерея, визуально обогащающая фасад за счет глубокой игры светотеней и придающая ему пространственную выразительность. В семнадцатом веке вход на галерею осуществлялся по роскошному обширному крыльцу.

Открытой была поначалу и северная галерея с широкими проемами арок, которые позднее заложили кирпичом и заштукатурили.

Настенные и потолочные фрески в интерьерах собора были созданы в 60-е годы XVI в. знаменитыми мастерами церковной живописи из Москвы в лице Лариона Лонтьева, а также братьев Никитиных – Третьяка и Феодора. В создании росписей на равных правах с москвичами принимали участие и ярославские живописцы – Афанасий и Дементий Исидоровы.

Адрес: г. Ярославль, Богоявленская площадь, 25.

Карта расположения:

| Церковь Спаса на Городу в Ярославле → |

|---|

Похожие публикации:

Церковь Спаса на Городу в Ярославле

Церковь Спаса на Городу — древнейшее и одно из самых красивых культовых сооружений Ярославля. Посмотреть на каменную красоту — изменчивую с каждой стороны (композиция церкви несимметрична), построенную сложно, но поразительно гармонично, с изыском …

Церковь Михаила Архангела

Ярославская церковь Михаила Архангела — старейшая среди городских храмов. Нарядный красно-кирпичный храм — обрамлённый белыми пилястрами, с пятиглавием зелёных луковичных куполов на высоких барабанах, с весёлым кружевом белых кокошников под кровлей…

Церковь Николая Чудотворца (Николы Надеина) в Ярославле

Этот храм уникален даже для Ярославля — города-музея русской архитектуры, и культовой, и гражданской; города, отмеченного ЮНЕСКО как всеобщее, всечеловеческое наследие. Храм этот — во многом первый или единственный.

Он первым в Ярославле оказался …

Часовня Казанской Богоматери в Ярославле

Часовня украшает набережную р. Которосль и размещается в центральной части города, перед главными (Святыми) воротами Спасо-Преображенского монастыря. Здание, воздвигнутое по проекту зодчего Г. Л. Дайнова, вобрало в себя традиции православной и совр…

Успенский кафедральный собор

Ярославский православный собор Успения Пресвятой Богородицы, или, в обиходной речи, Успенский собор, с XVIII по XX столетия имел статус кафедрального – главного в епархии. Воздвигнутый при слиянии Которосли с Волгой и освященный в 1219 г., он был п…

Поделиться ссылкой:

Староверы — кто они такие

Староверчество возникло в 17 веке как протест против изменения старых церковных обычаев и традиций. Начался раскол после реформ Патриарха Никона, который ввел новшества в церковные книги и церковный уклад. Все, кто не принял изменений и радел за сохранение старых традиций, были преданы анафеме и подверглись гонениям.

Большая община староверов вскоре раскололась на отдельные ветви, которые не признавали таинств и традиций Православной Церкви и зачастую имели отличные друг от друга взгляды на веру.

Избегая преследований, староверы бежали в нелюдимые места, заселив Север России, Поволжье, Сибирь, обосновались на территории Турции, Румынии, Польши, Китая, добрались до Боливии и даже Австралии.

Отвечает иеромонах Адриан (Пашин):

Хорошие книги по этому вопросу: C. Зеньковский «Русское старообрядчество», Н. П. Каптерев «Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович».

«Придерживаться старой веры», как это понимают старообрядцы значит фактически находиться в расколе с Вселенской Церковью, т. к. старообрядцы всех направлений, за исключением единоверов, едины в одном — в непризнании православности Вселенской Православной Церкви.

Вопрос об употреблении одного из видов крестного знамения, признанных Русской церковью равноспасительными, не является насущной проблемой для нашего спасения. Креститься двумя перстами не является грехом, но для некоторых людей может быть соблазном, т. к. в течение 3-х столетий это крестное знамение считалось «раскольничьим». На поместных соборах 1918 и 1971 гг.. Русская церковь признала равноспасительность старых обрядов, но конечно, те, кто не общается с Вселенской Церковью находятся в сомнительном положении. Как верные чада Православной Церкви мы можем посоветовать Вам ни в коем случае не разрывать общение с Русской Православной Церковью и постараться отнестись со смирением к некоторому неприятию старых обрядов среди некоторых ее чад.

Единоверческая церковь возникла как путь возвращения старообрядцев, находящихся в расколе, во Вселенскую Церковь. «Единоверие» значит, что вера одна, вера Вселенской Православной Церкви. Смотрите: /news/001127/01.htm Это такая же православная церковь, как и другие, там служат священники, рукоположенные нашими епископами, и поминается Святейший Патриарх Алексий.

Разница в нанесении крестного знамения разными вероисповеданиями/

Религия – в это слово каждый человек вкладывает свой смысл и понимает его по-разному. На сегодняшний день насчитывается огромное количество религий, которые схожи или различны между собой.

Наиболее распространенными и исповедуемыми, пожалуй, являются христианство, иудаизм и ислам. Несмотря на то, что в век информационных технологий каждый человек имеет доступ к практически любой информации, многие люди не знают в чем суть каждой религии, что между ними общего и чем собственно они отличаются друг от друга. Сегодня мы предлагаем поговорить о различии наложения крестного знамения в разных религиях.

Церковь Милующей иконы Божией Матери в Галерной гавани

* Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века: Т. 1-7 / Г.В. Барановский. — Санкт-Петербург: ред. журн. «Строитель», 1902-1908. — 1 т.

С.113

** Г. Барановский «Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института Гражданских Инженеров (строительного

училища) 1842-1892″

Хотя этот храм с большим куполом был крупнее и величественнее Троицкой церкви в Гавани, тем не менее он до 1923 подчинялся ей и не имел собственного причта. История его постройки тесно связана со старинной церковью на взморье. В 1822 шкипер гребного флота Матвей Федорович Кирин завещал Троицкой церкви капитал, который к 1887 вырос до 76 тыс. руб., что позволило причту подумать о возведении нового каменного храма для населения Гавани, составлявшего в это время около 15 000 человек. Об этом уже в 1866 ходатайствовал митрополит Исидор, и в следующем году Городская дума даже отвела землю для постройки приходской церкви св. Николая. Храм решено было выстроить в память коронования Государя, который передал на постройку 25 тыс. руб. В связи с этим звонницу позже украшала большая золоченая корона. Работы начались в 1888 с временной деревянной часовни, где установили икону Милующей Божией Матери («Достойно есть»), привезенную с Афона иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером, подарившим также изображение стопы Господней на Елеонской горе. Икона дала название будущей церкви, проект которой в византийском стиле разработали гражд. инж. В. А. Косяков и Д. К. Пруссак. 29 мая 1889 состоялась ее закладка епископом Ладожским Митрофаном. Трехпридельный храм на 1800 человек строился на бывших огородах, на искусственной насыпи, при участии Ф. С. Харламова и в 1892 был вчерне готов, но затем нехватка средств сильно замедлила работы. Двинула дело только энергия обер-прокурора К. П. Победоносцева, понимавшего большое значение храма для рабочей окраины. 12 июня 1894 на здании подняли крест, но его отделка длилась еще два года. 15 декабря 1896 епископ Гдовский Назарий освятил левый придел прп. Андрея Критского в память о спасении Александра III в Борках. Минуло еще два года, прежде чем 25 октября 1898 епископ Ямбургский Вениамин вместе с о. Иоанном Кронштадтским, в присутствии Победоносцева, освятил главный придел. Здесь был поставлен одноярусный иконостас мореного дуба из мастерской П. С. Абросимова с образами по «афонскому образцу» кисти московских иконописцев. Лепку в интерьере исполнил О. С. Коноплев. Последний придел прп. Сергия Радонежского и св. Феодосия Черниговского был освящен 28 марта 1900 митрополитом Антонием, однако только через три года в храме завершились работы по позолоте креста, облицовке гранитом лестницы, установке ограды. Тогда же из Сарова прибыли образа прп. Серафима и «Умиления», освященные на раке святого. Из Гаванской церкви в храм были перенесены иконы XVIII в.: Спасителя и Божией Матери, а также золоченый крест 1727 г. Большой образ свт. Николая подарил фабрикант Т. Т. Чупятов, позже было поднесено стильное, весом в 10 пудов, паникадило из золоченой бронзы. Крещенское водосвятие происходило на взморье, куда шел крестный ход. При храме с 1910 действовало Невское православное братство. Священствовал в церкви о. Димитрий Васильевич Архангельский. Закрыта она 2 июня 1932 и при перестройке в следующем году приспособлена под барокамеру учебного отряда подводного плавания. В Новосибирске высится собор, представляющий собой почти полное повторение петербургской церкви.

После долгих хлопот храм был возвращен епархии. 12 января 2008 г. рядом с ним была освящена часовня, 18 декабря того же года состоялась первая литургия.

([]. 2010 г.и. C.128-129; добавил: Наталия)

Центральный престол всегда освящали в честь того, кому посвящен храм

Например, если центральный придел освящен в честь святителя Николая, то и храм будет именоваться Свято-Никольским.

Или же, если храм освящен в честь Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, то храм будет именоваться Воскресенским.

Или же, если храм посвящен Казанской иконе Божией Матери, то храм будет именоваться Свято-Казанским. И так, далее.

Количество дополнительных приделов может быть и 2 и 3.

Дополнительный церковный придел, освящаются обычно в честь особо почитаемых святых той местности, в которой и построен храм.

Их количество может варьироваться о одного до нескольких. В древности, делали обычно так: строили небольшой храм, в честь Господа или Божией Матери, освящали его, а уже потом, постепенно пристраивали со всех сторон трапезные части, из которых, и делали дополнительные приделы к храму.

Само собой, что не в каждом храме есть дополнительные приделы, иногда в храме лишь один центральный придел.

Возникает закономерный вопрос: зачем созданы дополнительные приделы, неужели не достаточно одного, главного, центрального? Ответ на данный вопрос прост.

Согласно канонам Церкви, то есть тем правилам, которых придерживаются все православные люди, нельзя совершать больше одной Божественной Литургии на одном престоле.

Нельзя совершать за одни сутки две литургии в одном алтаре.

А так как во многих храмах, из-за большого количества прихожан совершается за день две, и более литургий в день, особенно в особо почитаемые дни памяти святых, или крупных — двунадесятых праздников, то и были созданы приделы, в которых как раз и совершаются литургии.

Спасо-Преображенский собор фрески

Фрески выполнялись начиная с купола, по мере продвижения вниз леса разбирались, а их крепления в стене заполнялись штукатуркой с последующим нанесением на нее росписей.

Программа фресок была составлена епископом Новгородским Нифонтом, одним из самых образованных церковных иерархов своего времени. Выполнялись они приглашенной из Киева артелью, которой руководили греческие мастера. На связь же псковских фресок именно с Киевом указывают сохранившиеся фрагменты росписей в киевском Софийском соборе — они разительно напоминают фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

Главная идея, ведущий мотив системы росписей мирожского соборного храма — утверждение реальности воплощения Бога и ипостасного соединения во Христе божественной и человеческой природы. Эти догматы чрезвычайно волновали константинопольских богословов в XI—XII веках — и, очевидно, эта взволнованность была близка святителю Нифонту, хорошо знавшему тамошний «богословский процесс» и богослужебную практику.

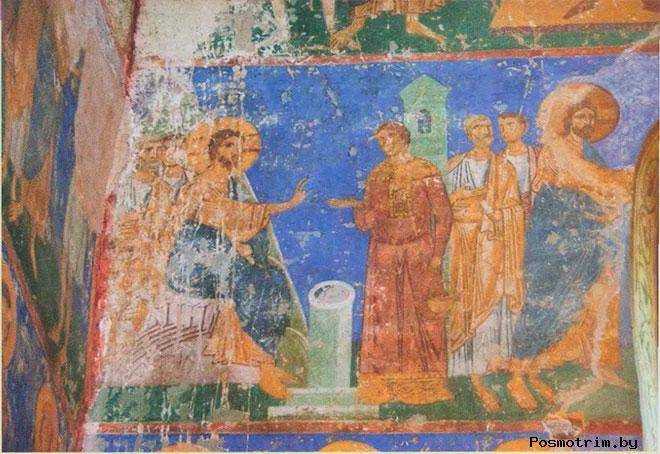

Во фресках Спасо-Преображенского собора подробным образом отражено евангельское повествование, но и не только оно: росписи дают также представление о Протоевангелии Иакова (рождение и воспитание Девы Марии), иллюстрируют Деяния апостолов, Житие Иоанна Предтечи.

Фресковый ансамбль имеет две доминанты — деисис в конхе алтарной апсиды и Вознесение Господне в куполе. Последняя композиция имеет ряд уникальных для своей эпохи особенностей

Следует обратить внимание на количество ангелов, окружающих Спасителя, и на те позы, в которых они изображены. В византийских храмах мы обыкновенно видим не более шести летящих ангелов. Здесь их восемь

Они не летят, они — словно идут хороводом, танцуют. Ангелы эти привносят в и без того торжествующую, победительную композицию ноту особого ликования

Здесь их восемь. Они не летят, они — словно идут хороводом, танцуют. Ангелы эти привносят в и без того торжествующую, победительную композицию ноту особого ликования.

Росписи Спасо-Преображенского собора очень красочны и светлы. Войдя в этот храм, вы чувствуете, что буквально охвачены светом — и это несмотря на то, что целостному восприятию ансамбля мешает непрекращающийся реставрационный процесс.

В XVI веке, в ходе большого ремонта и переустройства храма, фрески были забелены. Триста лет они оставались «в плену»; лишь в 1858 году, когда отодвигали иконостас от восточной стены, выяснили, что за ним сохранилась стенная живопись. Но понимание того, что в Спасо-Преображенском храме мы имеем дело с целым фресковым ансамблем невероятной древности, пришло уже в конце XIX века, когда наука (или искусство?) реставрации только-только зарождалась. Обнаружились росписи совершенно случайно.

Работы над фресками собора, да и ремонт самого собора продолжались долго — и всё из-за недостаточного поступления средств из Академии художеств, взявшей древний памятник под свою опеку.

Реставрационные технологии не стоят на месте, и уже в советские годы можно было констатировать, что «подновление» фресок, осуществленное до революции, оказалось не вполне удачным. Реставраторам нового поколения открылось необъятное поле для самоотверженной работы. Отметим, что в ходе ремонта рубежа XIX — XX веков в соборе устроили новый монолитный бетонный пол и бетонные лотки наружного дренажа. В свое время подобные решения представлялись передовыми и спасительными для стен древнего храма, однако впоследствии оказалось, что бетон мешает стенам «дышать» и тем самым создает всё новые и новые проблемы.

В августе 2009 года был одобрен полномасштабный проект реставрации древнейшего каменного храма Псковской земли.

Спасо-Преображенский монастырь – главные архитектурные и исторические памятники

Спасо-Преображенский собор

Для строительства Спасо-Преображенского собора Государь Всей Руси Василий III прислал в Ярославль московских строителей. Видимо, поэтому облик храма напоминает Благовещенский и Архангельский соборы Московского Кремля. Вместе с тем, существует версия, что строительство проходило под руководством итальянского мастера Ивана Фрязина.

Собор имеет три главки, также он украшен двухъярусными галереями с арками. Большую ценность представляют фрески, созданные во времена Ивана Грозного московскими и ярославскими художниками, а также иконостас, многие иконы которого также относятся к XVI веку.

Трапезная с церковью Рождества Христова

Трапезная — одна из старейших монастырских построек, она была возведена в начале XVI века. Это двухэтажное массивное здание, главной частью которого является просторная палата, в которой происходили торжественные приемы, а также совместные приемы пищи братией. При трапезной была возведена одноглавая церковь в честь Рождества Христова.

Церковь Ярославских Чудотворцев

Вплотную к Спасо-Преображенскому собору построена церковь Ярославских Чудотворцев Феодора и чад его Давида и Константина. В далеком 1218 году здесь была сооружена каменная Входоиерусалимская церковь. Интересно, что это был единственный храм, устоявший в пожаре 1501 года. Но через четыре столетия после его постройки храм был разобран и возведен заново.

Новая церковь была трехглавой, отличалась затейливыми формами и обилием декора. Поверх ее сводов были устроены ярусы кокошников. Однако, в XIX веке церковь вновь разобрали и соорудили заново, причем ее западный фасад выполнен в классическом стиле с колоннадой и двухпролетной лестницей

Обратите внимание на восточную, алтарную часть строения, она построена в духе древнерусской православной традиции с тремя полукруглыми выступами (апсидами) и окнами, украшенными наличниками в виде кокошников

Звонница с церковью иконы Печерской богоматери

Колокольня является самым высоким зданием обители. Она возводилась в течение трех веков. Сначала (в XVI веке) были построены ярусы звонов, а в XIX веке соорудили часовую башню-ротонду со смотровой площадкой в виде беседки.

Звезды, украшающие звонницу, часто называют «ежиками», «репейниками» и «солнышком». Именно благодаря им, это строение является прекрасным ориентиром для определения центра города.

Интересна история часов на Звоннице. Согласно легенде, обитель приобрела их в Москве, они были сняты со Спасской башни Московского Кремля, а затем в 1624 году установлены на башне Святых ворот. Через два столетия, в 1824 году, они заняли новое место – на звоннице.

Монастырские стены, башни и ворота

Первоначально стены и башни обители были деревянными. Одновременно со строительством каменного собора в 1516 году на берегу Которосли была сооружена и башня со Святыми воротами. Во второй половине XVI века все монастырские стены из дерева были заменены на каменные, что оказалось очень своевременным.

На Святых воротах возвышалась дозорная вышка с набатным колоколом, извещавшим о приближении неприятеля. С нее хорошо просматривалась переправа через Которосль, откуда, как правило, и ждали врага. Позже была сооружена Введенская церковь.

По углам монастырской стены расположились Богородицкая и Угличская, Михайловская и Богоявленская (Юго-Западная) башни, также сохранились Водяные, Северные и Восточные ворота.

Как известно, Казанский и Кирилло-Афанасьевский монастырь переданы Русской Православной церкви. Ярославская метрополия просит передать Спасо-Преображенский монастырь также в ведение Русской Православной церкви. Однако, пока власти города и Ярославская епархия договорились лишь о проведении в Спасо-Преображенском соборе служб в дни православных праздников.

Архитектурные особенности древнего строения

Проект здания Храма иконы «Милующая» создали архитектор В. А. Косяков и инженер Д. К. Пруссак. Каменная церковь возводилась с целью обеспечения христианским приходом пятнадцати тысяч жителей Галерной гавани.

Храм увенчан пятью куполами, своим внешним обликом он очень схож с константинопольским Софийским собором. Церковь возвышается на сорок два метра над уровнем земли. На уровне малых куполов выстроена часовня.

Византийский архитектурный стиль подчеркнут наличием башен, украшенных аккуратными окнами по окружности, что обеспечивает яркое освещение внутри здания.

Внутри стены были украшены разноцветными росписями, золотыми иконостасами, ценными историческими иконами. Строительство и обустройство церкви финансировалось богатыми на то время людьми, самым первым жертвенником стал М. Ф. Кирин – шкипер порта, поэтому убранство и украшение храма было очень богатым и красивым.

Конечно же, возникали трудности во время возведения каменного храма, но все усилия оказались не напрасными. Красивейшее здание благодаря своей прочности сохраняет свою привлекательность и по сегодняшний день.

На основе проекта данной церкви были сооружены храмы в Новосибирске, Сочи и Москве.

Уникальные граффити

Собор славится также уникальными граффити, которые были обнаружены при реставрации. На его стенах — древнерусские надписи самого разного содержания.

Самая удивительная настенная запись содержит информацию об убийстве князя Андрея Боголюбского, совершенном в XII веке. Это был великий князь Владимирский, взошедший на престол после Юрия Долгорукого. Он погиб в результате заговора, организованного из-за поражения войск князя при штурме Киева и Вышгорода в 1173 году. Обозленные постоянными неудачами бояре зарезали князя.

На стене собора в Переславле-Залесском указан даже перечень имен бояр, причастных к этому убийству.

Фото и описание

Спасо-Преображенский собор находится на территории Переславского кремля. Он был заложен в 1152 году Юрием Владимировичем Долгоруким, а достроен был в 1157 году при его сыне – Андрее Юрьевиче Боголюбском.

Храм – одноглавый, крестовокупольный, трёхапсидный, четырёхстолпный. Он является самым ранним из белокаменных памятников архитектуры Северо-Восточной Руси (как и Борисоглебская церковь в селе Кидекша Суздальского района Владимирской области).Стены Спасо-Преображенского собора выполнены в полубутовой технике из великолепно отесанных и положенных практически насухо белокаменных блоков. Толщина стен составляет 1 м -1 м 30 см. В древности высота храма равнялась примерно 22 м.

Фундамент здания – ленточный, то есть проходящий от стен к столпам, для своего времени – уже архаичный. Он был сложен из огромного камня на извести. Глубина составляет 1,2 м, доведен до пласта плотной глины. Фундамент – шире стен, с севера он выступает на 1 м, с востока – на 1,5 м. До глубины 80 см опускается отвесно, а потом сужается. Храм по сравнению с домонгольским периодом «врос в землю» почти на 90 см, ниже отлива проходят ещё 2 ряда кладки цоколя из камня.

Декор собора отличается строгостью. Барабан украшает поребрик и городчатый пояс. Верхняя часть апсид декорирована аркатурным поясом, поребриком и резным полувалом.А.Г. Чиняков, занимавшийся исследованием и реставрацией собора в 40-х годах XX века, предполагал, что барабан венчался цепочкой резных арочек, схожих с завершениями барабанов Успенского собора из Владимира.

Никаких каменных папертей и других пристроек к храму не сохранилось, никаких их следов археологические обследования не открыли. Скорее всего, к заложенному в наши дни входу на хоры во втором ярусе западного прясла северной стены храма была присоединена не каменная, а деревянная лестничная башня.

В ходе раскопок в соборе в конце 1930-х годов были найдены напольные майоликовые плитки зелёного, жёлтого и коричневого цветов. Более нарядные бело-голубые плитки, вероятнее всего, украшали хоры.

Во второй половине XII столетия Спасо-Преображенский собор был украшен фресками. Композиции «Богоматерь на престоле» и «Страшный суд» в 1862 году были обнаружены краеведом и архитектором Н.А. Артлебеном.В ходе реставрационных работ 1893-1894 годов старинные фрески сняли мелкими кусками, уложили в ящики и в беспорядке укрыли в холодном сарае. Спустя год, Археологическая комиссия признала, что фрески не заслуживают дальнейшего сохранения. Уцелевший фрагмент росписей – поясное изображение апостола Симона – в настоящее время хранится в московском Историческом музее. Фрески XIX века, не представлявшие значительной художественной ценности, были счищены. Ныне внутри храма – белые стены.Здесь находилась икона «Преображение» (начало XV века), выполненная Феофаном Греком. Сейчас – в Третьяковской галерее.

Спасо-Преображенский собор является единственным из пяти первых белокаменных церквей Северо-Восточной Руси дошедшим до нас практически в полной сохранности.Здесь прошли обряд крещения многие переславские князья, включая, вероятно, Александра Невского, родившегося в Переславле в 1220 году.

В XIII—XIV столетиях собор был усыпальницей местных удельных князей. Здесь были погребены князья Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич. В 1939 году во время раскопок во главе с Н.Н. Ворониным была найдена редкая украшенная треугольно-выемчатым узором крышка саркофага с места погребения Ивана Дмитриевича.

Заключение

Мы видим, что многие православные монастыри и храмы в Ярославле возводились из камня в 17 столетии. Причин для этого было много: страна успокоилась, пережив Смутное время, разбогатевшие купцы, для которых лучшим способом заявить о себе было вложение денег — вкладывались в строительство новых храмов. И чем богаче они получались, тем было лучше. Долгое и неспокойное время ждало их впереди. Если их предшественники страдали от многочисленных пожаров, то новые храмы ждала или перестройка или тревожный надвигающийся 20 век. Им предстояло пройти много испытаний: восстание белогвардейцев против советской власти в 1918 году, массовые закрытия церквей в советский период. Пережить и те годы, когда в них размещали архивы, реставрационные мастерские, склады. В худшем случае в них обустраивали автомастерские, а некоторые и вовсе были стерты с лица земли и память о них живет лишь на старых черно-белых фотографиях. Смотря на эти храмы сейчас, непременно хочется подробно узнать историю каждого из них, дотронуться до его стен и на время перенестись в ту эпоху, когда они были полны первозданного величия, когда в них проводились первые службы. Посмотреть на те реликвии и украшения, которые на сегодняшний день безвозвратно утеряны в водовороте времени. И поблагодарить за возможность видеть их, пусть и измененными, но такими же величественными и благородными, пропитанными духом времени и вековой истиной. И продолжать так же бережно хранить их сквозь года, чтобы донести их до будущих поколений.

Автор статьи: Наталья Коровичева.